你的位置:亚洲彩票大发 > 大发彩票平台系统操作 >

夜合花开香满庭:“门外”读辛乐岁 | 谭苦盦

发布日期:2023-10-11 15:53 点击次数:213

严春阳

辛乐岁原名严顺晞。严晓星问过这名字的由来,辛乐岁却说不上来,“咱们昆玉,还有叫严承晞、严应晞,能够承天府、顺天府、应天府,可和咱们有什么关系?咱们又不是在这些方位出身的”。严晓星解释谈,“这几个方位可都是‘龙兴’之地,先生的父亲严春阳可真会抢风水,不愧为转战四方的悍将”。

严春阳,字景晞,南通石港东谈主。他有两妻四子六女,宗子承晞,次子顺晞,三子奉晞(早死),四子应晞,所用之字,正对应了承天、顺天、奉天、应天“四大天府”。诚然这四位令郎是毋庸“在这些方位出身的”,但定名的初志或本意,惟恐仍是相仿佛的,即条款为东谈主子者承他、顺他、奉他、应他,一言蔽之,即是必须贡献他严春阳,尽管这老先生的念念想还局限在儒家的那套伦理法式之内,却实在与“风水”无关。其幼女严瑞和所说,“昆玉们名字中的‘承、顺、奉、应’事理是采纳父亲严景晞的行状”,大体得之,毕竟儒经有云,“夫孝者,善继东谈主之志,善述东谈主之事者也”。

据旧垒说,严春阳“初为装池之工,技绝精”,在清末时“投伍为卒”。而从军以后的功绩,据知之的《严春阳轶事》记录,“初任南洋第九镇目兵,旋□机关枪队。清末北洋举行会操,向南洋借用机关枪,严乃率队前去。迨返,武汉战胜,清社已屋,严折而至芜湖,任某营连长。至后盘曲至鄂,入孙传芳手下。孙氏赴闽,转战数年,严已任为谢旅团附,洊升团长。去岁孙氏入浙,严随谢氏驻军松江。这次孙氏军兴,谢欲得淞沪,委严为戒严司令,严乃不费一兵一卒,镇守淞沪”。另据殷民《严春阳小史》,则谓“严投江苏陆军三十三标充中士,擅器械操,既退伍,任陆军中学助教。光复后,至鄂投王占元手下为连长,以劳绩升营长,率所部驻白帝城,大病几殆。痊可改隶孙传芳手下为团副。江浙抅兵,严在宜兴,尝血战三日夜,录功升护路队团长,孙颇信任之。洎乎本日,兼缺三四,镇守沪滨”。虽然说法稍异,但称之为“转战四方”,倒还切实。1923年7月,转战到了湖北宜昌,辛乐岁即生于途中,那晃悠悠的肩舆,是他在襁褓里“所领有的第一个记念”。

严瑞和说,严春阳滥觞是嫡派部队的伙夫,因在混战之中救过魁首孙传芳的命,受到重用,“不停升官发家”,关联词“我父亲作念了一阵后感到很累,想想仍是不肯作念军东谈主,于是向孙传芳建议换个责任”,而孙传芳看严春阳“照实不像个能战役的军东谈主”,因而作念个顺水情面,留他在上海作念行政仕宦。所谓“悍将”云云,可能就巧合了,终究仍是略差一筹。

徐霞村

辛乐岁在《想重读而不可得的书》之中曾提到过《巴黎圣母院》的旧译本《活冤孽》,“昔日读此书最受眩惑的是怪东谈主登楼鸣钟那一大段笔墨。既富诗情,又有乐感,雨果像在赋诗,译文也酣畅极了”,却不知谈“俞忽这位有稀疏魔力的译者是谁呢”。其后辛乐岁碰见了“险些统共深受法语文体浸染的年青作家都视其为领袖”的徐霞村,于是向其请问,但未料到“他一笑答谈:即是我”。

大发彩票网官网《活冤孽》是共学社文体丛书之一,1923年,由上海商务印书馆出书,分为三册,每封爵面表明“法国嚣俄著,皖婺俞忽译”。嚣俄为雨果的旧译,皖婺犹言安徽婺源(今属江西)。据金克木流露,“《活冤孽》是一位工学院阐述译的”,即武汉大学俞忽。此东谈主1894年生于婺源,1913年放洋深造,1919年回国任教,著有《结构学》《静不定结构》,尤其后者“凝合了他一世的心血”,若以《静不定结构》为其终生中意之作,《活冤孽》则是早年消闲之笔。

而徐霞村乃上海东谈主,祖籍湖北阳新,生于1907年,《活冤孽》初印之时,年仅十六七岁,还在北京汇文中学念书,“他英语基础不够好,肃穆很大”,受课尚且不易,译书几无可能。1926年以后,在朱湘的匡助和饱读吹下,徐霞村才初始从事翻译责任,而其首部译著(区别于译文)应是1928年9月开明书店印行的左拉短篇演义集《洗浴》。然而那时“开明书店《洗浴》的告白,不管是《一般》《新女性》《开明》《文体周报》上,都是赫然印上‘徐霞村先生著’几个大字,岂不是冒充”,因而有善事的读者在报纸上赐与揭示,“徐霞村冒充左拉,是开明的雇主拆烂污,是徐先生我方有益的,吾虽不知所以,关联词译冒了著,老是淆乱否定的”。颇为无意的是,当事东谈主徐霞村或开明书店均未见回话。倒是1984年6月,徐霞村在访谈中说了一句不知是特意或无意的话,“那时钱君匋在开明书店画封面,告白亦然他写的”。

至于徐霞村在辛乐岁之前自称是《活冤孽》译者,冒名掠好意思,是否仿其故伎,“吾虽不知所以”,但彰着地嗅觉到那一笑大过剩味可寻。多年以后,辛乐岁又为严晓星复述此事,“讲到这里,捧腹大笑”,而这一笑则是“磨穿铁鞋无觅处”之后不期而遇的愉悦感,与徐霞村“和而不同”。

1932年1月,淞沪战事突发,上海商务印书馆的“总务处、印刷所、编译所、书货仓均被炸毁”,其后“将需用较切各书先行覆印,惟是图版装制不成尽如原式”,而次年覆印的《活冤孽》封面笔墨改为“嚣俄著,俞忽译”,即作家国别与译者籍贯均被刊落。如辛乐岁曩昔所读即是此覆印本,诚然不曾了然于译者的关连情况,因而受了徐霞村的诓惑,也未可知。

王蘧常

1938年,因为家乡南通消一火,十五岁的辛乐岁随家避祸到上海,居停在三马路。一日,“走过上海赫德路一条小巷口,无意之间昂首一看,弄口上方标着‘春平坊’,不觉为之一怔”,辛乐岁念念忖着,“这不即是王本分的小巷吗!要不要进去拜见已分袂了四五年的先生呢”。

此王先生即王蘧常。1931年,辛乐岁侍父居住在上海,而王蘧常时任大夏大学教职也在上海,经东谈主绍介,王蘧常被请到辛乐岁家兼任塾师,“先生曩昔才三十出面,彩票大发三快邀请码怎么填对咱们老是夷易近人,令东谈主感到既庄重而又不难接近,有时还有亲切之感”。可惜的是“这种如沐春风的日子并不长期”,1933年,辛乐岁将重归故里,王蘧常的“一部《孟子》也刚好教完”,于是“淞江惜别”。

当日,辛乐岁在弄口“瞻念望了一下”,猜测“1934年父亲物化,先生躬行来江北辱骂之后,我已三年未见过他,不敢粗野扣门”,何况“《孟子》已丢在脑后了,见了面又能建议什么来请益呢”,是以“终于仍是走了”,但是缺憾经久萦绕在心。其实,即便那时去叩了门,辛乐岁也见不到本师的,因王蘧常此前已移居了。

1930年,王蘧常赁庑于春平坊五号,其夫东谈主沈静儒同在,夫字涤如,妇字穆如,“颜其阁曰‘双如’”,以寓“两皆如意”之义,然而事与愿违,“竟为吾妻子忧患之始也”。据王蘧常自述,“未三月,而余病伤寒,几殆,又三月,而丁先医生之丧。二十年,倭寇辽沈,二十一年,遘‘一二八’淞沪之变,变定,复苦祸患。又五年,而‘七七事变’‘八一三事变’接踵作,自此东南沦为犬羊窟穴,屡欲脱去,终以母老病,不获行,草间偷生者八年”,而其居处曾经数改。1933年迁康脑脱路同康村五号,1937年移汶林路汶林村二弄七号,与辛乐岁所在的三马路愈去愈远。纵令师弟子再相遇,“当此国度多难之秋,南北派别,已与敌共”,惟恐未免对叹一句,“如苍生何”。

忘记症

辛乐岁说过的,“记念阑珊不但害得我不成积聚我方的新知,原先那少许点恻隐的本钱也在贬值”,诸如“年青时杂览的古文、古诗、章回演义、条记、野史……今天回忆起来都备造成了雾中花、水中月,记不全记不准了”,是以“忘记症是东谈主生卓越是老东谈主的最大苦趣”。

在严晓星的怂恿下,辛乐岁以古稀之年写就《六十年前的惜别》,追念其塾师王蘧常,虽然篇幅不大,却清通而松弛。至于想望其师丰姿,如课徒时,“为了启发咱们提答允趣,先生讲过朱洪武叫永乐帝和建文帝对春联的故事。朱元璋出的‘风吹马尾千条线’,他女儿对了‘日照龙鳞万点金’,孙子对了个‘雨打羊毛一团糟’”,如坐春风,令东谈主自化。

“御对”故事出自明东谈主王泌《东朝纪》,后之稗史野乘多有转录,“一团糟”均作“一派毡”,如斯,其句律和词性才对得上(不单是是顾随《苦水作剧》在借用时说的“平仄不倒”)。明代讲史演义《续英烈传》也演绎过此事,说洪武帝“追忆太孙之对,虽是精切,却气候休囚”,所谓“精切”,指的即是格律,工稳贴切。“一团糟”云云,可能是辛乐岁以俗话相混了。

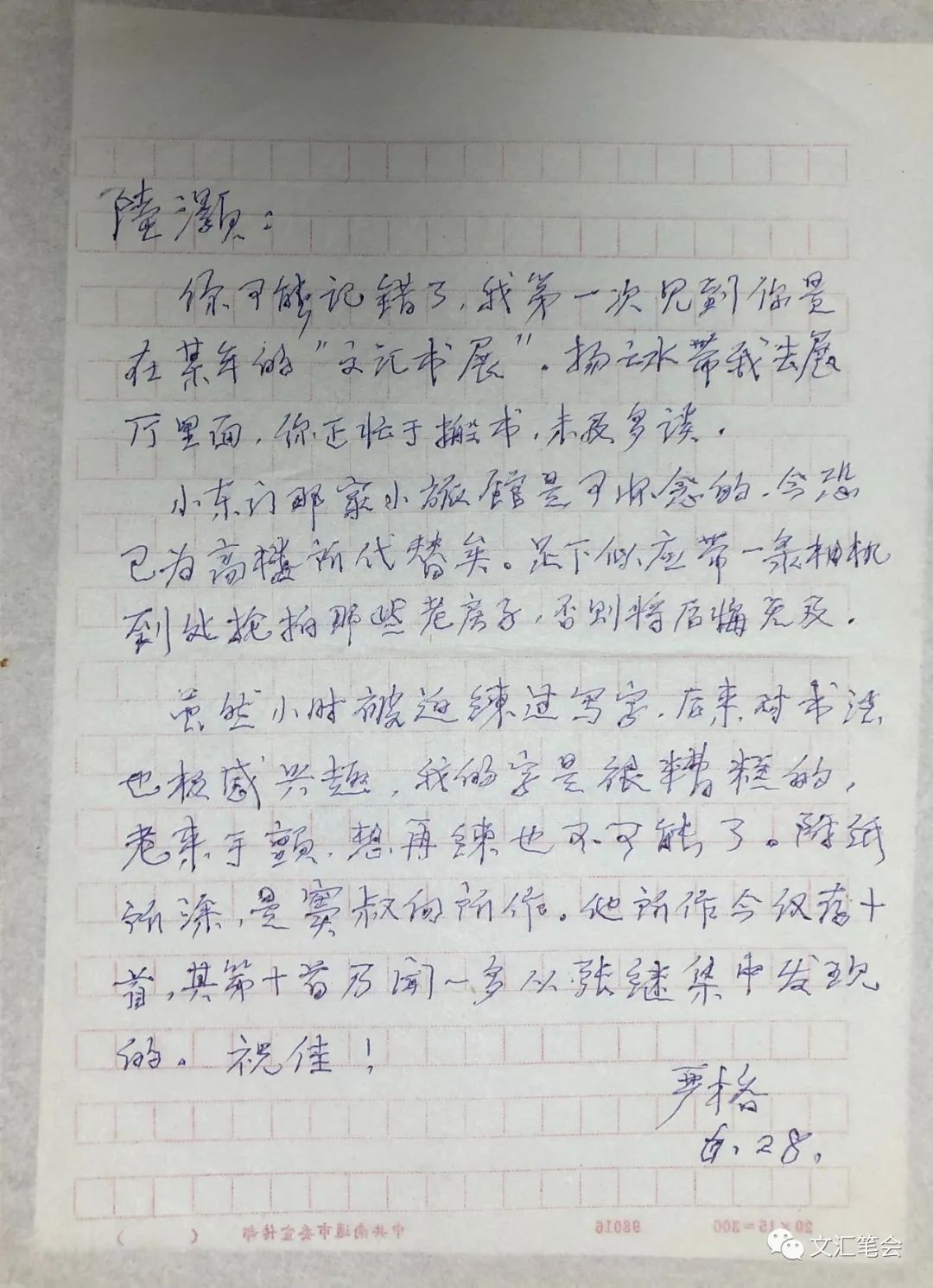

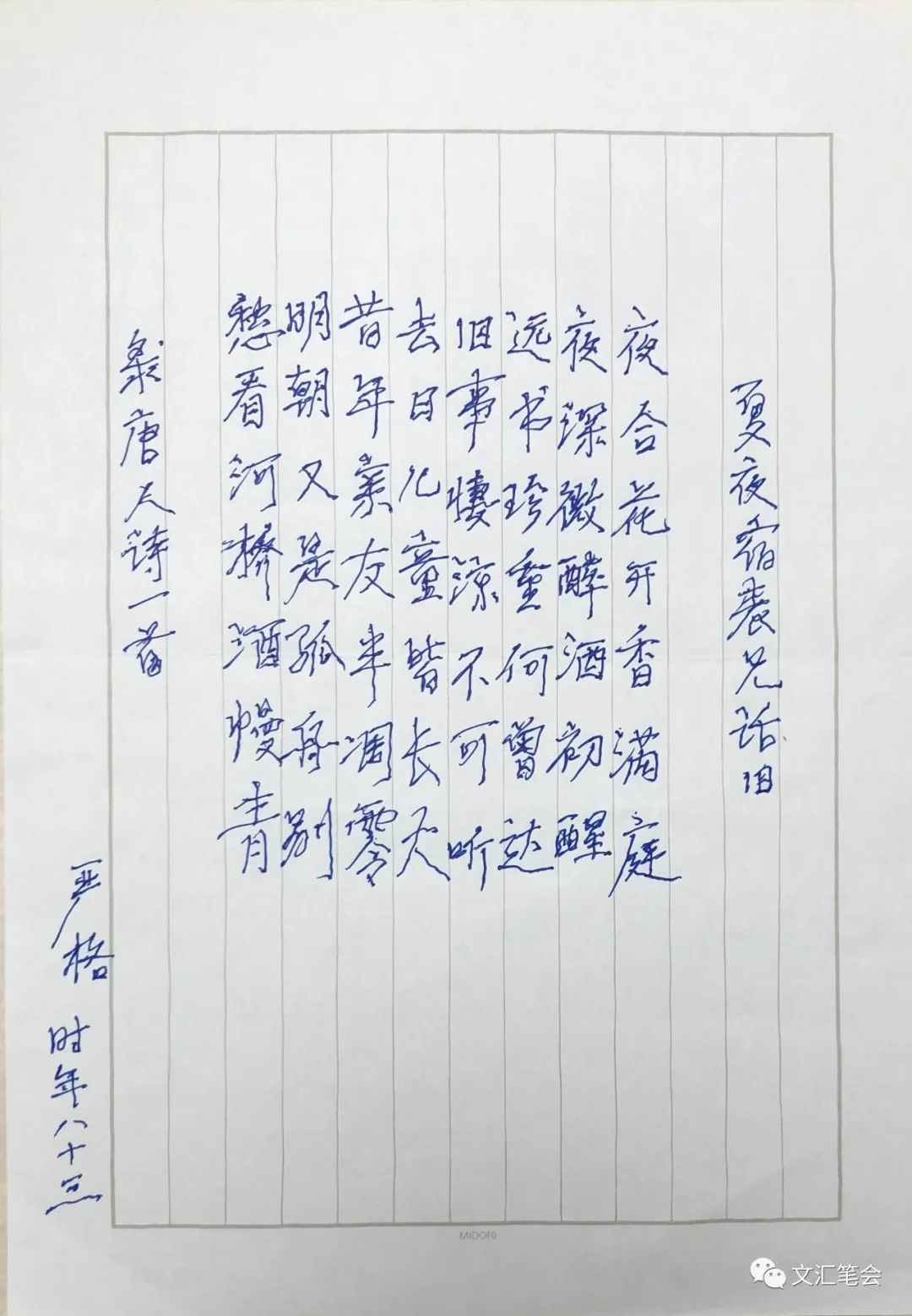

到了八十三岁,辛乐岁以水笔为陆灏抄录唐诗一首,并去函说,“虽然小时被动练过写字,其后对书道也极感兴味,我的字是很灾祸的,老来手颤,想再练也不可能了。附纸所录,是窦叔向所作”,题为《夏夜宿表兄叙旧》。诗云:“夜合花开香满庭,半夜微醉酒初醒。远书珍贵何曾达,往事凄冷不可听。去日儿童皆长大,昔年亲一又半凋零。明朝又是孤舟别,愁看河桥酒幔青。”以扬州书局本《全唐诗》对读,字句颇有进出,如“微醉酒初醒”作“微雨醉初醒”,显豁又是辛乐岁记错了。

据俞陛云《诗境浅说》,窦诗“夷易近东谈主,入门皆能领解。录此诗者,以其一派无邪,最易感动,中年以上者,东谈主东谈主见中统共也”。而经过辛乐岁晚岁颤手写出,古涩冷硬,别有沧桑之感,令东谈主动容,犀利正误反倒是其次了。其后陆灏为严晓星也照录过此诗,复古其误,却于笔势极遵轨范除外,不失轻秀之趣,快东谈主心眼,亦为难能。

蔷薇处处开

严晓星说,辛乐岁是“张爱玲迷”。但张爱玲“不大可爱音乐”,以致以为“一切的音乐都是悲悼的”。而辛乐岁却为音乐沦落了泰半生,患上阿尔茨海默病以后,仍然一念不忘。2013年,物化前夜,辛乐岁还听过陈歌辛词曲的《蔷薇处处开》,“想不到我临死前还能听到这样好意思好的音乐”,至于若何好意思好,他却未说。回溯至于2006年,辛乐岁读陈歌辛歌集“有忆”,他说,《蔷薇处处开》“是阳春白雪的,但凡些许了解少许‘孤岛’上浊世中意的老年东谈主,会记着它,不肯忘的”,还说,“‘蔷薇’的旋律,好意思在鄙俚无邪中的楚楚恻隐”。

20世纪40年代,“孤岛”的雨夜里,有位女乐以尖细的喉咙唱着“蔷薇蔷薇处处开”,嗓音飘进张爱玲的房间,“偌大的上海,莫得几家东谈主家点着灯,更显得夜的空旷”,随后俄顷又响起日军警车的锐叫,“哔,哔”,如汽船的汽笛,凄长地,仿佛“大海就在窗外,海船上的离别,运谈性的决裂,冷到东谈主心里去”。于是张爱玲质疑着,“在这样火暴的,大而破的夜晚,给它到处开起蔷薇花来,是不成联想的事”。但那女乐“仍是细声细气很乐不雅地说是开着的。即使不外是绸绢的蔷薇,缀在帐顶、灯罩、帽檐、袖口、鞋尖、阳伞上,那幼小的圆满也有它的可人可亲”,让张爱玲在怯生生中维抓着我方的寂寞孤身一人。

陈歌辛之子陈钢说,“在上海的孤岛技术,父亲写下了《蔷薇处处开》,他用歌声为孤岛的住户带来一些小小的圆满和小小的慈悲。通过对花的救援,通过理想‘挡不住的春风吹进胸怀’,来‘拂去咱们心的创痛’,抒发了对春天的向往”。而张爱玲诚然“不大可爱音乐”,从中倒也并非无所受惠,至少她在“蔷薇”的旋律中,感受到了辛乐岁所说的“具体的时间、地点的‘和声’”,难怪辛乐岁说张爱玲是“懂音乐的”,即使在她看来“一切的音乐都是悲悼的”。

作家:谭苦盦

裁剪:吴东昆

遭殃裁剪:舒 明

*文汇独家稿件彩票大发三快邀请码怎么填,转载请注明出处。

上一篇:中方答谢好意思加艨艟过航台湾海峡:干系方面应立即罢手此类寻衅行径 下一篇:历史地位要超过乔丹!欧文催促大英博物馆反璧环物:先人王人在恭候